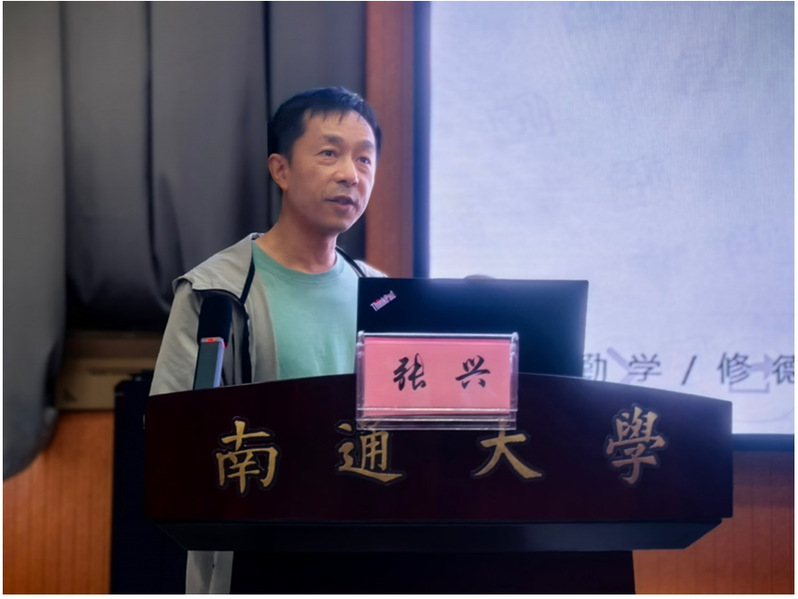

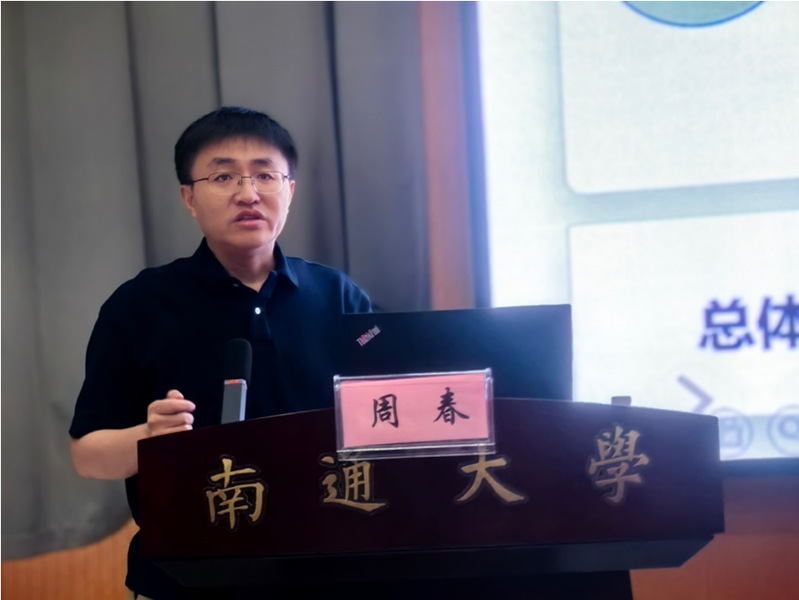

2025年5月12日,我院在23号楼D202报告厅成功举办"结构生物学与特种医学交叉创新"学术研讨会。本次活动由高永静院长和李霞副院长牵头组织,特邀浙江大学冷冻电镜中心主任、求是特聘教授张兴,浙江大学医学院公共卫生学院百人计划研究员、浙江省特聘专家(千人计划)周春教授,以及南通大学附属医院胃肠外科研究所副所长支小飞教授作主题报告,通过多学科视角的深度碰撞,为推进基础研究与临床应用的融合提供了新范式。来自生命科学学院、医学院、公共卫生学院、南通大学附属医院等单位的师生参会,交流气氛热烈。

张兴教授在《光合反应中心结构功能:从"简单"到复杂》的报告中,分享了他们团队利用冷冻电镜技术解析原始绿硫细菌I-型反应中心以及高等植物光系统I(PSI)、光系统II(PSII)的在不同功能状态的高分辨结构的工作,这些发表于《Science》(2020年)、《Nature》(2022年)的研究是继他们团队2019年获得中国十大科学进展后的进一步工作,不仅从原子尺度重构了光合系统从简单电子传递到光能精密调控的进化图谱,还为设计仿生光能转化装置及作物光效优化提供了创新理论框架。在互动环节,在场师生就冷冻电镜技术在特殊环境研究中的应用前景与张教授展开了深入探讨,双方计划将冷冻电镜技术应用于模拟深海、高原等特殊环境生物样本研究,并达成合作意向。

周春教授在《细胞营养感知中激酶、磷酸酶的动态调控机制》报告中,运用X射线晶体衍射技术,揭示了胰岛素调控Ras-PI3K、mTORC2-SGK1通路交互作用的结构基础和分子机制;阐明表皮生长因子EGF调控酪氨酸磷酸酶PTPN21以及 HPV病毒E7蛋白挟持PTPN21的分子机制,相关工作分别发表在PNAS (2022年), Science Advances (2024年)。这些发现不仅对于了解细胞维持稳态的机制具有重要的生物学意义,也能为相关疾病的靶向治疗提供理论依据。报告结束后,周教授与疼痛研究中心团队深入探讨,就使用X射线晶体衍射技术推动结构生物学与疼痛医学和特种医学研究的深度融合达成合作共识。

支小飞教授带来的《肿瘤神经学新视角——肿瘤-神经微单元》的研究报告引发强烈反响。他从神经-肿瘤互作这一创新视角,从更大的结构尺度上,利用透明化技术手段解析了神经连接促进胃癌发生发展的新机制,该工作发表于Nature(2025年)。这些前沿发现不仅拓展了人们对肿瘤微环境的认知,更为晚期胃癌的精准治疗开辟了新途径。支教授的研究是基础医学与临床实践深度融合的典范,完美诠释了'从临床发现问题-用基础研究解析机制-回馈临床治疗'的转化医学闭环,这种研究模式正是推进学科交叉的核心价值所在,对我们的研究工作具有重要的启发意义。

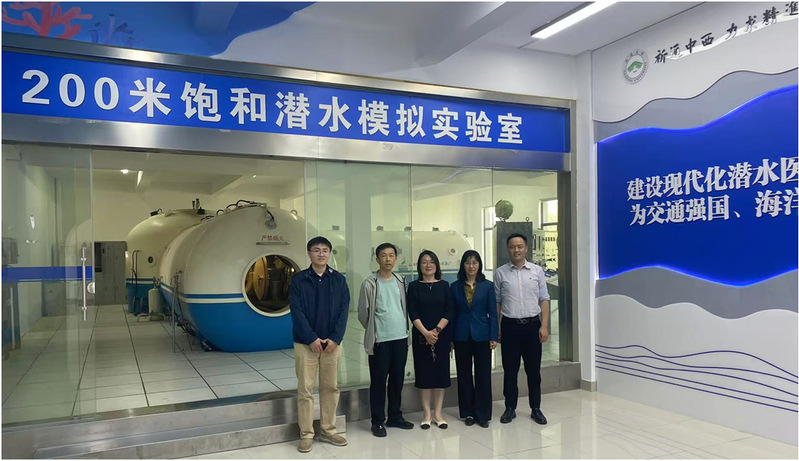

学术报告结束后,在高永静院长和李霞副院长陪同下,三位专家参观了研究院独具特色的特殊环境模拟平台。在随后的合作洽谈中,我院与几位专家达成系列实质性合作意向。此次交流实现了从技术互补到平台共享的跨越,将以结构生物学为纽带,构建基础研究-技术开发-临床应用的完整创新链。此次交流活动不仅是一次学术思想的碰撞,更是我校推进"医学+X"多学科交叉战略的重要实践,为提升解决重大临床问题的原始创新能力奠定了坚实基础。

(袁圆、李霞/图、文)